文 | 维辰

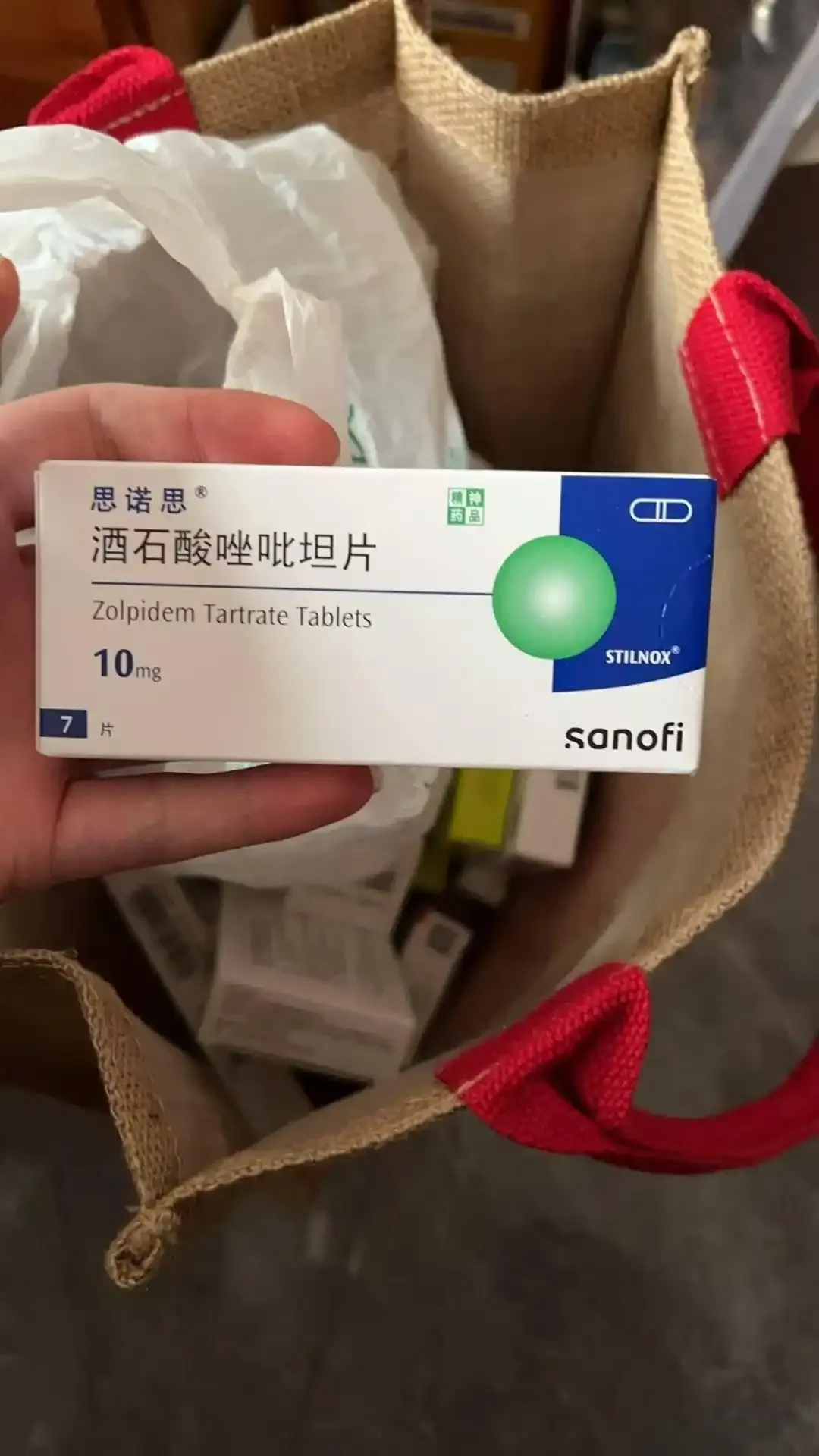

2024年,马琳琳(化名)在医院先后开具了8盒思诺思用于治疗失眠,半年后病情趋于稳定,遂停药,自称“不知道思诺思是受管制的药品,不想浪费”,才将剩余5盒药品通过网络加价出售,其中一人购药后向警方报案。马女士被控贩卖、运输毒品罪,一审被判处有期徒刑七个月,缓刑一年一个月。日前,二审法院认为,原判认定的部分事实不清,将此案发回重审,再次引起舆论关注。

类似的,也有转卖剩余镇痛药被判贩毒的案例。比如,2023年,廖华(化名)在病友群转卖父母生前镇痛药被判贩毒罪,也辩称“不知道问题那么严重”,还提到“因为医院不回收才在微信转药群卖”,一审被判犯贩毒罪,2024年,检方以证据不足撤诉,同样引起了不小争议。

在许多人的观念中,自己花钱买的药,怎么处置是自己的事,若是低价转卖甚至无偿转让,还算“做好事”。然而,当朴素观念与法律刚性适用之间出现矛盾,就可能出现“不知法而犯法”现象。诸如争议频发的麻精药品涉毒犯罪现象——上述案例中的安眠药、镇痛药,属于国家管制的麻醉药品和精神药品,而麻精药品具有药品和毒品的双重属性,一方面有很强的镇痛镇静等作用,是临床诊疗必不可少的药品;另一方面不规范地连续使用易产生依赖性、成瘾性,若流入非法渠道则会造成严重社会危害甚至违法犯罪。麻精药品和毒品之间并不存在绝对的界限,转卖处方药尤其是国家管制的麻精药品属违法行为,相关知识的缺失及法律意识的淡薄,使得“卖药”变“贩毒”不断上演。

最高人民检察院此前提到,“随着国家禁毒工作力度持续加大,传统毒品的获取难度大增,一些不法分子将麻醉药品、精神药品作为传统毒品的替代物进行贩卖、吸食,相关案件量快速增长。”更有专家直接指出,传统的毒品供给与消费模式发生了变化,毒品的流通渠道被阻断,“导致毒品供给端以具有医疗用途的麻精药品作为替代物质投入毒品消费领域,使得之前不成规模的涉麻精药品案件成为类型化现象。”由此看来,麻精药品涉毒争议不是阶段性的个例,需要更为系统、科学的应对。

涉麻精药品的司法认定,难就难在“精准”二字:既不能为了打击犯罪而不当遏制正常的用药需求,也不能为了平衡用药需求而放纵可能存在的犯罪。马女士该不该担责、该承担何种责任,关键在于重新评估其主观方面是否故意。

现实中,不少患者及患者家属出于经济需要出售剩余药物。一些麻精药品被超量开具、频繁套取背后,如检察机关所说,也与不法分子的狡诈、“医疗机构管理上的疏漏”有关,规范管理方能减少“闲置”。此外,无论是类案争议,还是社交平台上“是否可以将处方药转赠给需要的人”的帖子,都呈现了麻精类等处方药处置难题:卖不得、送不得,丢了又可能造成环境污染和公共安全隐患,那该怎么办呢?需要一个合法、方便的“出口”。

从源头减少类似争议产生,重在明确闲置未过期药品个人转让行为相关规定,加强公众科普教育,完善社会捐赠与回收机制,配套激励机制,满足终端处置需求,进而减少“不知法而犯法”风险。

配资网站首页配资,寻钱网配资,配资公司平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。